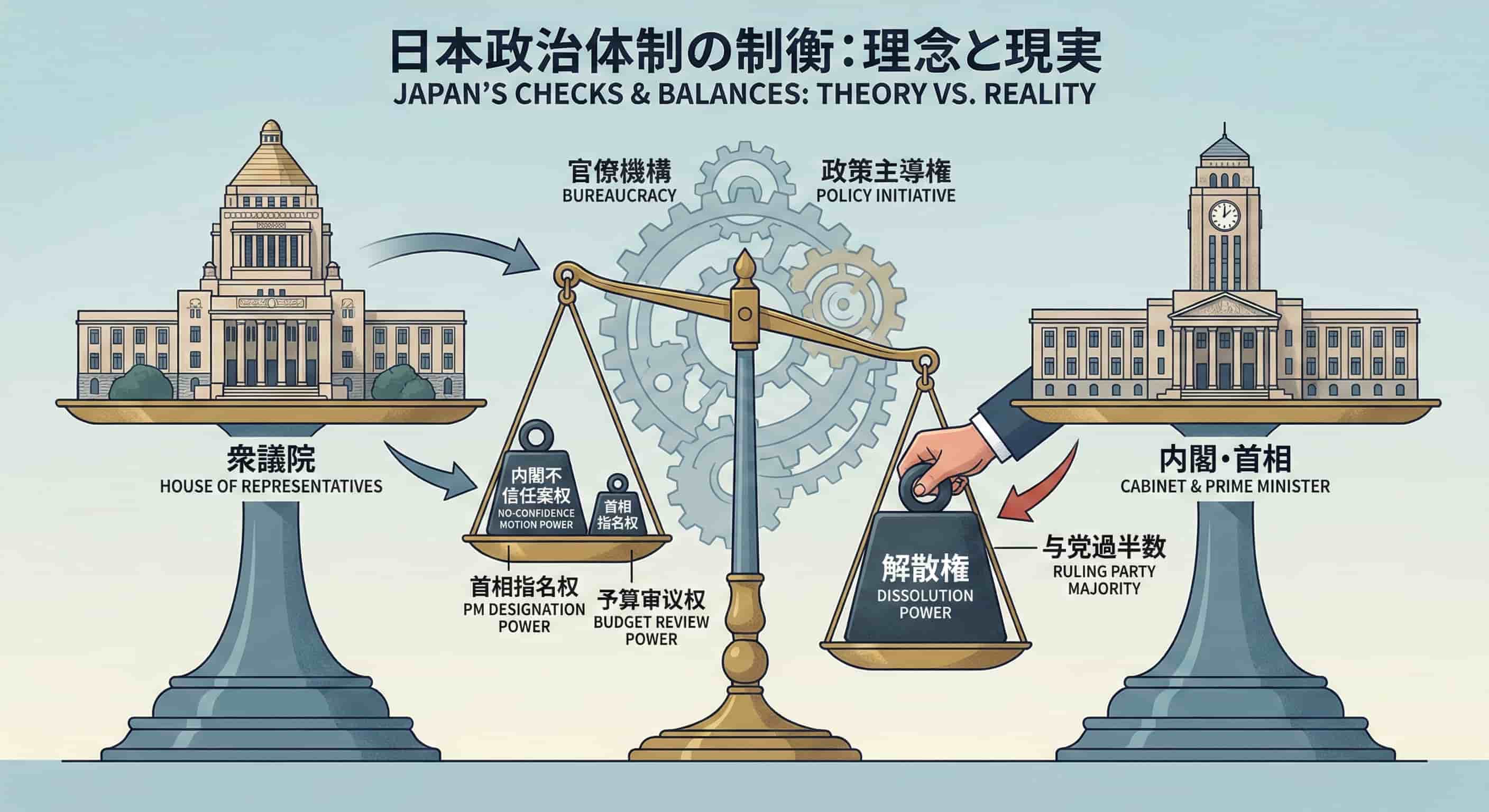

日本采取议会内阁制,建立了一套以 [[众议院]] 为中心的对行政权力的制约体系。然而,现实情况比宪法条文复杂得多。虽然众议院在理论上拥有强大的制衡权力——包括首相指名权、内阁不信任案权、预算案审议权等——但实际运作中,这些权力受到多重制约。

首先,首相掌握的解散权构成了对众议院的强力反制;其次,执政党对众议院多数席位的控制削弱了反对党的制约作用;第三,行政官僚体系的强大与政策议程制定权的垄断,使得众议院的监督权往往流于形式。这一体系反映了 " 融合型 " 权力制衡的特点,而非西方式的 " 严格分离 "。

日本众议院对行政权的制衡权力

首相指名权:众议院的最高权力

根据《日本国宪法》第 67 条,内阁总理大臣必须由国会议员在国会两院的投票中指名产生。宪法采用了 " 众议院优越原则 ",规定当两院意见不一致时,以众议院的决议为最终结果。

这意味着,理论上众议院可以单方面决定首相人选,不需征得 [[参议院]] 同意。现实中,只要执政党在众议院中拥有多数,就可确保自己提名的候选人当选首相。自 1955 年以来,日本历代首相无一例外都是由众议院压倒性多数选出的执政党领导人。

这一权力的重要性在于:它决定了行政权力的最高首脑。虽然形式上由天皇 " 任命 ",但实质权力完全在众议院手中。

内阁不信任案权:制衡的终极手段

日本宪法第 69 条规定了众议院的 " 不信任案权 "——这是众议院对行政权最直接、最强有力的制衡工具。

当众议院通过[[内阁不信任案]](或否决信任案)时,内阁面临两个选择:

- 选项 A:在 10 天内解散众议院,通过新的总选举来获得选民的直接委托。

- 选项 B:集体总辞职,由国会指名新的首相。

这一权力的强大之处在于它拥有法律约束力。不信任案一旦通过,内阁必须在宪法规定的期限内采取行动,无任何例外或灵活空间。

战后日本仅发生过 4 次基于第 69 条的不信任案通过。最著名的案例是 1993 年对 [[宫泽喜一]] 内阁的不信任案——在这次事件中,[[自民党]]内部对政治改革法案的分歧导致部分自民党议员(包括 [[小泽一郎]] 和[[羽田孜]])与在野党合作,以 255 票对 220 票通过了不信任案。宫泽随即选择解散,随后的大选中自民党战败,结束了 38 年来的单独执政,形成了日本战后政治的重大分水岭。

值得注意的是,参议院也可以对内阁成员提出 " 问责决议 ",但这种决议仅具有政治效力而非法律效力,对内阁的存续无强制约束力。只有众议院的不信任案才具有法律约束力。

预算案和条约承认权:众议院的经济杀手锏

宪法第 60 条和第 61 条赋予了众议院在预算和条约批准上的优先权。

预算案由众议院先行审议。如果参议院否决或修改了众议院通过的预算案,众议院可以以出席议员三分之二以上的多数再次通过,该众议院的决议就成为国会的最终决议。换言之,在预算问题上,众议院拥有绝对的最后决定权。

这一权力的实质意义在于,预算涉及国家财政的最核心部分。如果众议院拒绝通过政府预算,内阁在财政上将陷入瘫痪。然而,实际操作中,这种极端情况极少发生,因为参议院也理解,预算否决会导致国家陷入危机。条约的批准也采用相同的 " 众议院优越原则 "。

国政调查权:众议院的阳光制衡

宪法第 62 条赋予国会两院(包括众议院)国政调查权。具体而言,众议院可以:

- 要求内阁成员、公务员出庭作证

- 要求提交相关文件和记录

- 进行质询和质证

- 组织特别委员会进行专项调查

这一权力虽然不如不信任案那样具有强制性,但在制造 " 政治压力 " 和获取信息方面威力巨大。通过国政调查权,众议院可以对内阁的政策、财政、用人、外交等全面监督。

法案审议权:众议院的过滤器

虽然内阁垄断了法案提出权(战后日本大约 70% 的通过法案来自内阁提案),但众议院仍然拥有最终的审议和表决权。理论上,众议院可以拒绝通过任何政府法案,甚至可以修改内阁提案的具体内容。

然而,这一权力在实践中受到了很大限制。首先,当执政党在众议院拥有多数时,政府法案的通过率接近 100%。其次,即使存在政府法案被否决的情况,众议院通常会通过修改或协商的方式,而非完全拒绝。

众议院制衡权力的制约因素

尽管众议院在法律上拥有强大的权力,但现实政治中存在多重因素削弱了这些权力的有效性。

首相的解散权:对众议院的反制

这是理解日本制衡体系不对称性的关键。首相虽然需要获得众议院信任,但首相也掌握了对众议院的最大 " 武器 "——解散权。

根据宪法,众议院解散有两条路径:

- 第 69 条解散(被动解散):当众议院通过不信任案时,内阁可以选择解散而非总辞职。这是 " 被迫 " 解散,由国会引发。

- 第 7 条解散(主动解散):宪法第 7 条规定天皇有权 " 解散国会 ",但这一权力必须基于 " 内阁的建议与承认 "。法理上,这被解释为首相可以单方面建议天皇解散众议院,而无需国会同意。这是首相的 " 主动 " 解散权。

宪法本身对第 7 条解散的触发条件并无明确规定,只说是 " 国事行为 "。这一模糊性使得日本的解散权存在巨大的灰色地带。

战后初期,日本政治文化认为解散应该在有 " 大义 " 的情况下进行,例如政策被否决、国会陷入僵局或重大国际事件发生。然而从第二次 [[安倍晋三]] 政权开始,这一 " 自制 " 传统被打破。安倍晋三开创了 " 战略性解散 " 的先例,在有利的政治时机(高支持率、野党分裂、经济形势好转)主动解散,以获得更多议席。

[[高市早苗]]在 2026 年 1 月的解散就是这一传统的延续。在众议院仅 230 席(低于 233 票过半线)、个人支持率高达 70-80% 的情况下,她主动解散以期赢得更多议席和更稳固的政权基础。

这创造了一个政治悖论。理论上众议院可以通过不信任案制约首相,但首相可以通过解散来 " 反制 "。如果首相支持率高且执政党在众议院仍有多数,首相就有解散的强大动机。这样," 制约 " 变成了 " 倒计时 "——众议院议员面临的不是问 " 我们是否相信这个首相 ",而是 " 如果我们投票不信任,是否准备面对选民的直接裁决 "。

日本宪法学家指出,这种 " 首相的解散权 vs 众议院的不信任权 " 的对称性,实际上是不对称的。因为众议院的不信任权要求出席议员的过半数通过,门槛高;而首相的解散权无需任何议会同意,完全由首相单方面决定。这使得首相可以在高支持率时抢先出手,解散众议院,重新 " 洗牌 ",而众议院则陷于被动。法学家因此称这种现象为 " 政府主权 " 的上升,与国民主权的宪法理想相悖。

执政党对众议院的控制:制衡权的虚化

在现实政治中,众议院的制衡权力主要被执政党所掌握。但当执政党对首相的约束能力减弱时,这些权力就会虚化。

当执政党在众议院拥有绝对多数时(如 2012-2021 年间的自民党单独执政),反对党发起的不信任案基本上不可能通过。执政党议员通常投票支持首相,使得不信任案在投票前就已注定失败。这种情况下,不信任权成为了一种 " 政治表演 " 而非真正的制约。

而在 " 少数执政党 "(少数与党)状态下,如高市政权面临的局面,理论上众议院内部的反对力量可以发起有效的不信任案。但实际上,这种情况下的 " 制衡 " 变得极其脆弱。因为首相可以通过解散来打破僵局,反对党即使通过不信任案,也无法保证在新选举中赢得政权。

行政官僚权力的强大:众议院的虚权

日本政治的一个长期特征是 " 官僚权力的强大 "。尽管众议院在名义上拥有最高权力,但在实际的政策制定中,行政官僚系统的影响力往往超过国会。

战后日本,由内阁及其下属部会(省厅)提出的法案(阁法)占所有通过法案的绝大多数。这不仅表明执政党对立法议程的控制,更重要的是,这些法案本质上是由行政官僚起草的。众议院的 " 审议 " 更多是对官僚提案的 " 认可 " 而非 " 检讨 "。

虽然日本逐步削弱了 " 政府委员制度 ",但长期以来,各省的高级官僚在国会委员会中出庭作证,实际上代替国务大臣进行了大部分的政策解释。这使得众议院的质询权面向的不是政治家而是官僚。

此外,日本的预算编制过程高度官僚化,[[财务省]](前大藏省)的官僚对预算有极大的话语权。虽然众议院对预算有审议权,但一旦预算进入国会,其基本框架已被官僚确定,众议院的修改空间相对有限。

参议院的扭曲国会效应

当参议院与众议院形成 " 扭曲国会 "(ねじれ国会)——即多数派不同——时,众议院的权力会被大幅削弱。在这种情况下,纵然众议院通过了某项法案或预算,参议院的否决也可能造成政治僵局,需要花费时间进行两院协议或等待法定期限。

高市政权正面临这一困境:在参议院中,自民党与维新会的联合仅 119 席,距离过半 125 席还差 6 席。这意味着任何需要参议院同意的重要事项都会面临困难。

众议院制衡权力的历史案例与实际有效性

战后日本仅发生过 4 次不信任案被众议院通过:

- 1948 年吉田内阁:面对社会党主导的野党联盟,最终总辞职。

- 1972 年田中内阁:处于少数与党状态,选择解散,随后自民党胜选。

- 1993 年宫泽内阁:自民党内分裂加上野党联盟,选择解散,随后自民党败选。

- 2008 年福田内阁:面临参议院多数反对和政策分歧,选择总辞职。

这个数据清楚地说明:不信任案并非众议院制约首相的常规手段,而是极其罕见的 " 最终武器 "。

结论:制衡体系的三重约束

日本众议院对行政权力的制衡并非不存在,而是受到三重约束:

- 制度性约束:首相的解散权与众议院的不信任权形成 " 不对称的对冲 "。首相的解散权无需任何程序,但众议院的不信任权需要过半数通过。这使得首相往往能在众议院对其形成威胁前就 " 先发制人 " 地解散。

- 政治性约束:执政党对众议院多数的控制削弱了反对党的制约作用。当执政党在众议院拥有多数时,不信任案形同虚设;当执政党陷入少数时,首相倾向于通过解散来打破僵局。

- 结构性约束:官僚权力的强大与政策议程的复杂性使得众议院的监督权在实践中流于形式。众议院的议员往往面对由官僚起草、由执政党整合的 " 既成事实 ",其真正的修改空间有限。

正因如此,日本政治学家将现代日本国会与首相的关系描述为 " 融合型权力制衡 " 而非 " 严格分离 "。这一体系中,众议院理论上拥有强大权力,但实际有效性受到了首相、执政党和官僚的多重制约。高市早苗 2026 年 1 月的解散决定,正是这一制衡体系复杂性的生动案例。